どんな病気ですか?

レックリングハウゼン病やNF1とも呼ばれています。カフェ・オ・レ斑や神経線維腫があらわれる患者さんが多いですが、症状は幅広く、皮膚の他、骨や眼、神経系などあらゆる場所に出ることがあります。

患者さんによって、症状の種類や程度は大きく異なります。

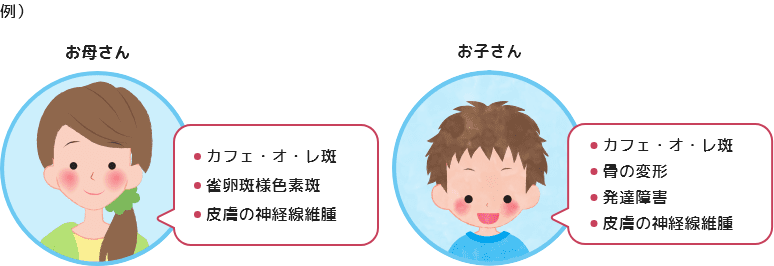

1人の患者さんにすべての症状があらわれるわけではありません。また、患者さんによってあらわれる症状の種類や程度もそれぞれです。

※ご家族に神経線維腫症1型をもつ方がいる場合でも、患者さんによってあらわれる症状は異なります。

定期的に受診していただきたい病気です。

成長に伴って新たな症状が出てくる可能性があります。症状の中には、早期発見が大切なものや、ご自身では気がつきにくいものもありますので、定期的な診察を受けることが推奨されています。

また、神経線維腫症1型でない方と比べて、がんになるリスクが高いことがわかっています。気になる症状があればすぐ受診していただくとともに、医師と相談しながらがん検診も受けるようにしましょう。

何が原因で起こりますか?

細胞の変化や数の調整に重要な役割を持つ遺伝子の変化が原因と考えられています

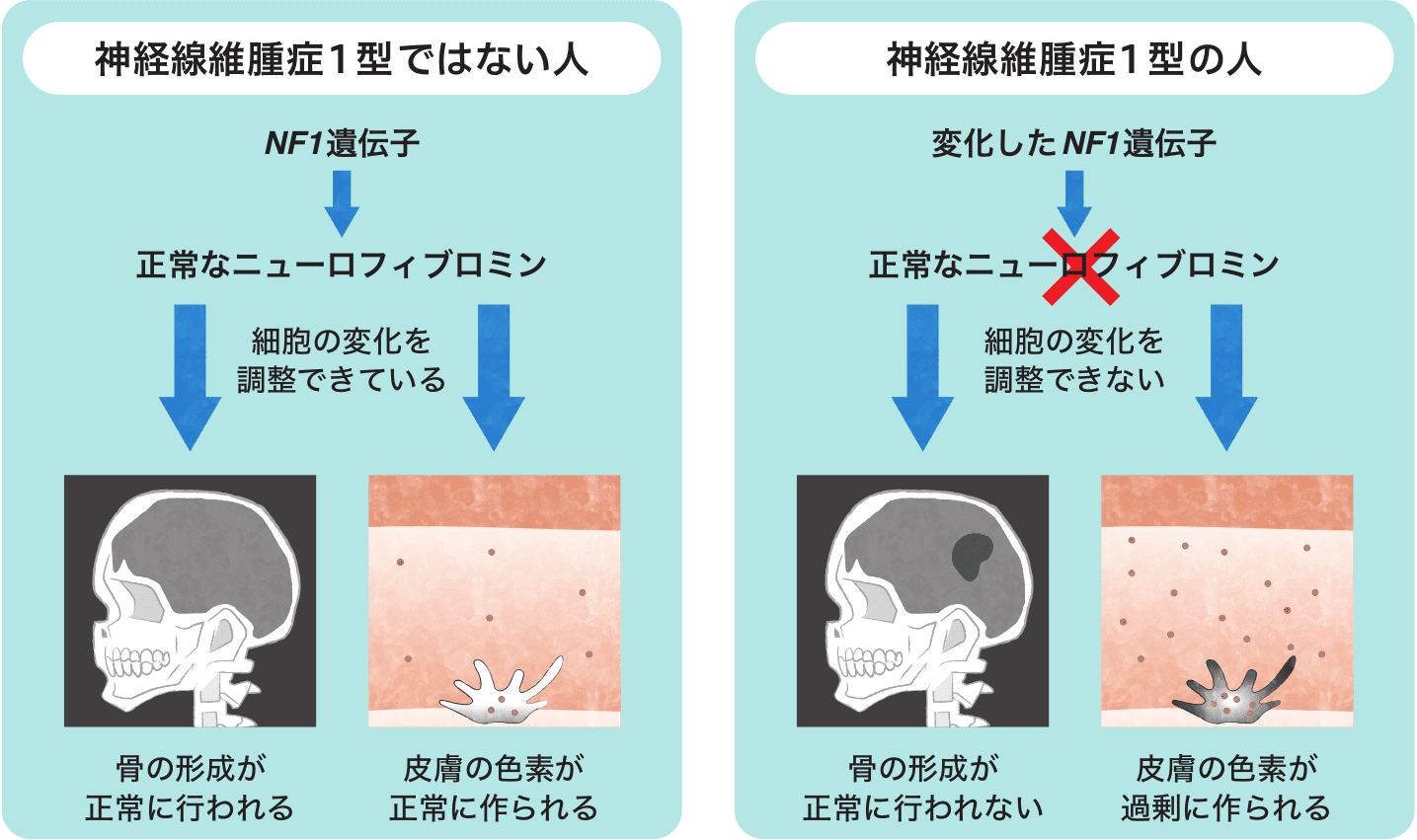

神経線維腫症1型は、NF1遺伝子の変化が原因と考えられています。遺伝子とは、親から子に伝えられる体の設計図のようなものです。NF1遺伝子はニューロフィブロミンというたんぱく質を作るための設計図です。

ニューロフィブロミンの機能は大きく分けて2つあります。

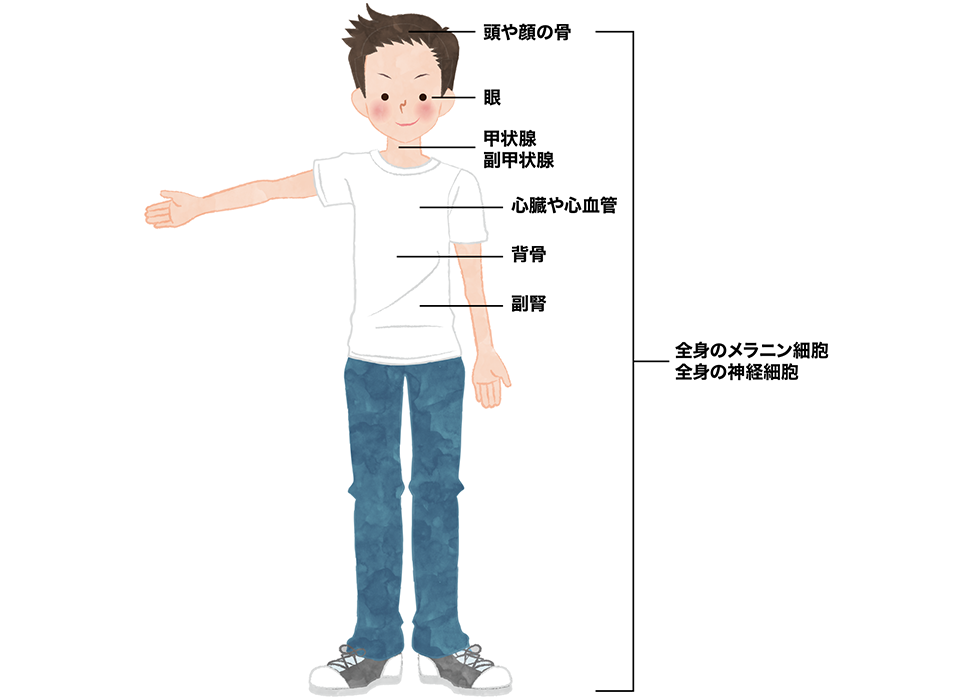

1つ目は、皮膚の色素を作る細胞や神経、顔の骨など、体の様々な部位がきちんと作られるように細胞の変化を調整することです1)2)。

図1.細胞の変化にNF1遺伝子が関わっている体の部位

図2.神経線維腫症1型の人の細胞変化の例

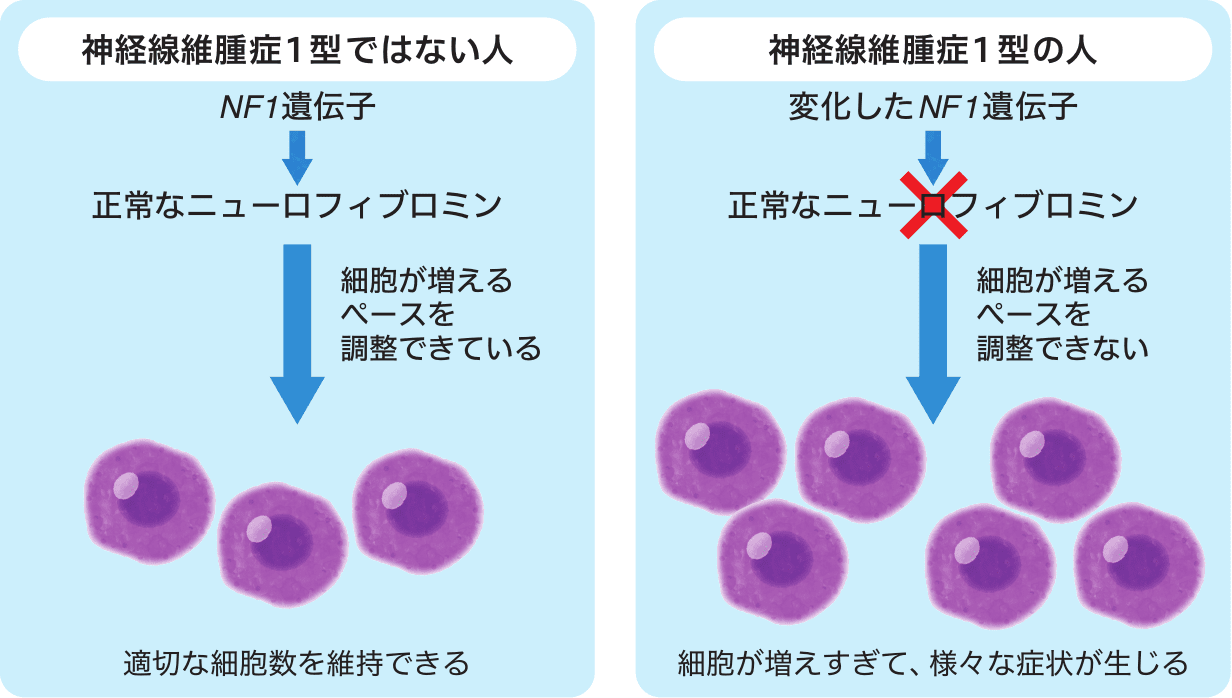

2つ目は、細胞の数が増えすぎないよう適切な量に調整することです。

図3.神経線維腫症1型の人の細胞増殖の例

NF1遺伝子にある種の変化が起こると、正常なニューロフィブロミンが作られなくなります。結果として、細胞の変化や数の調整がうまくできなくなり、体に様々な症状が生じます。

患者さんはどれくらいいますか?

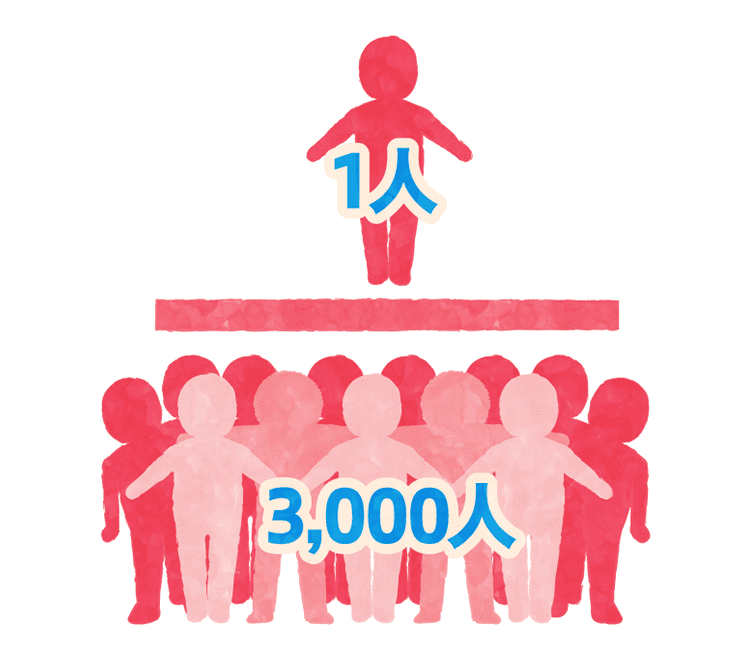

出生、約3,000人に1人の割合で発症するといわれています3)4)。

この割合に性別や人種による差はありません。

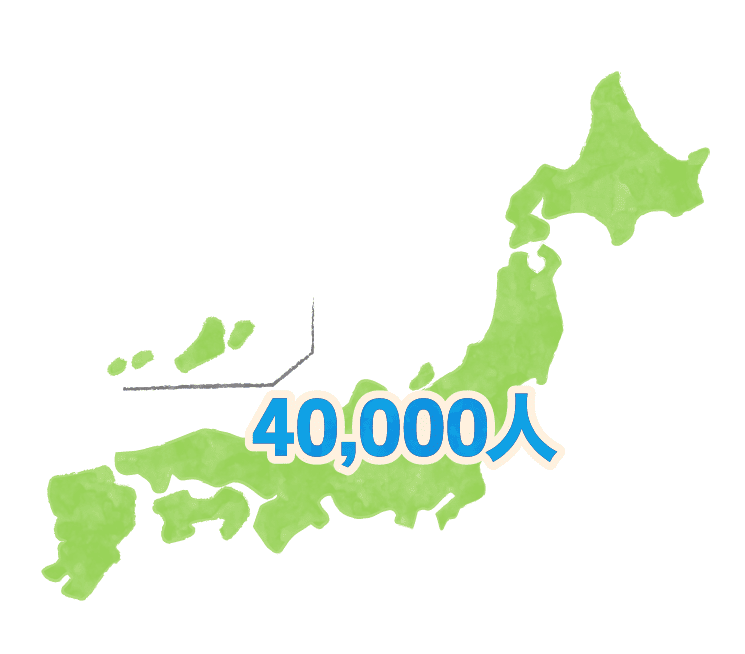

日本の患者数は約40,000人と推定されています4)。

この遺伝子の変化は子どもに遺伝しますか?

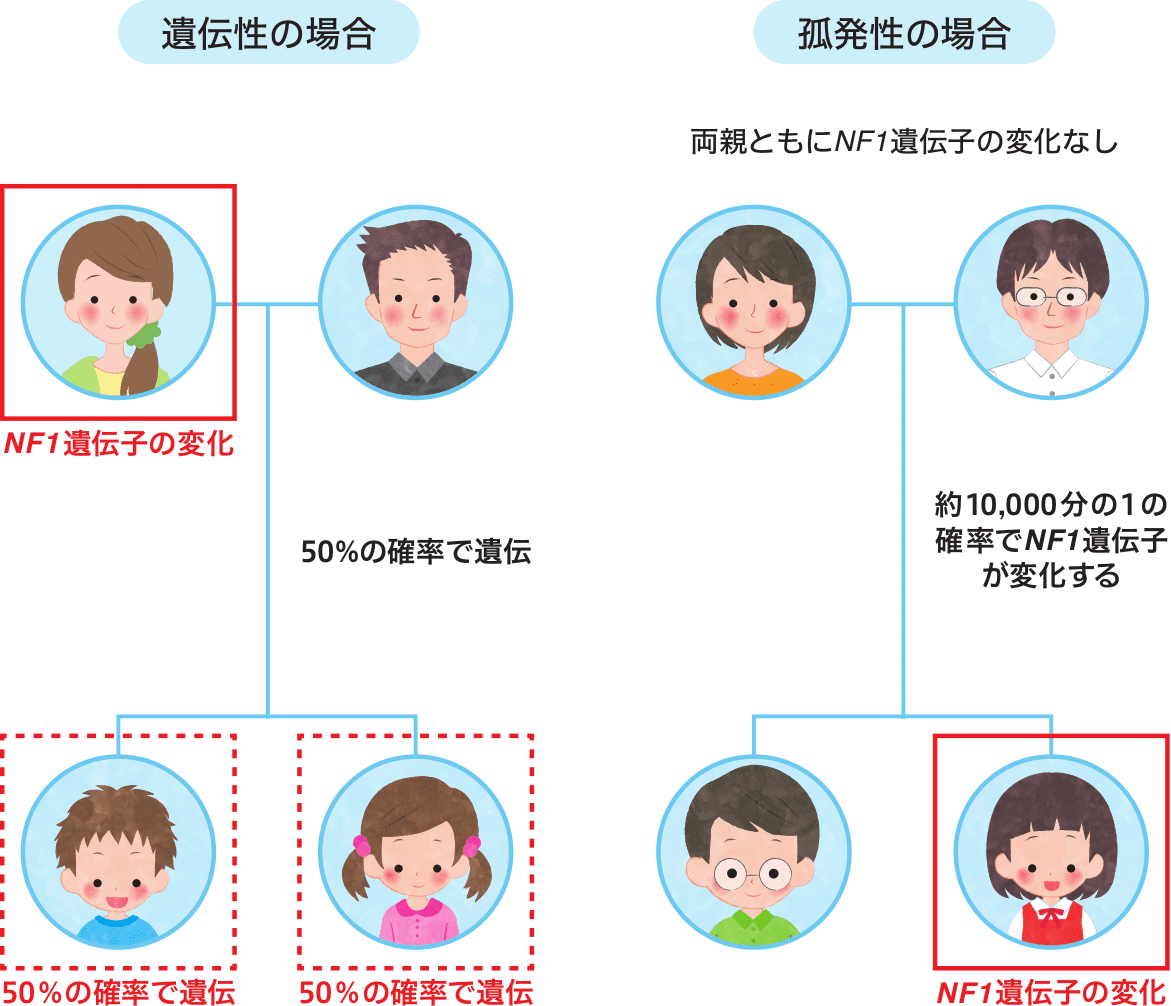

両親のどちらかのNF1遺伝子に変化があれば、子どもには50%の確率で遺伝します(遺伝性)。

しかし、患者さんの半数以上は両親のNF1遺伝子に変化がなく、子どものNF1遺伝子が偶然変化することで発症します(孤発性)。

- 1) Shyamala K. et al.: J Oral Maxillofac Pathol 19(2): 221-229, 2015

- 2) Gitler AD. et al.: Nat Genet 33(1): 75-79, 2003

- 3) 神経線維腫症1型診療ガイドライン改定委員会(編). 日皮会誌 128(1): 17-34, 2018

- 4) 高木 廣文ほか: 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究 昭和62年度研究報告書: 11-15, 1988